放射線科

RADIOLOGY検査紹介

一般撮影

1.一般撮影とは

一般撮影とは、胸部や腹部、骨格系のX線写真撮影の総称です。 X線は、人体等を透過する力が強く、また骨や筋肉などの組織の違いによってその透過力が異なってきます。 人体を透過したX線情報をセンサーによりデジタル信号(画像データ)に変換し、コンピュータを用いて最適な画像処理を行い画像作成します。 サーバーに画像を送ることで病院内の各部署でフィルムレスシステムを介して画像を参照しています。

2.検査内容

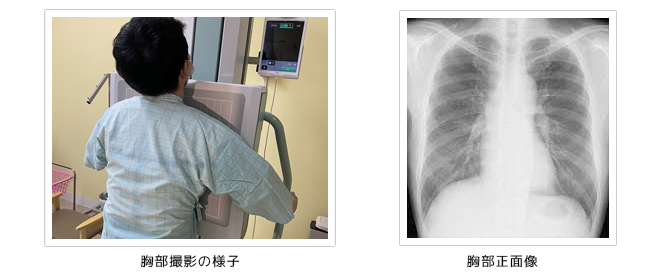

(ⅰ)胸部撮影

主に呼吸器、循環器等の疾患を観察するために行います。

胸部領域を広く描出するため、ほとんどの場合深吸気で撮影を行います。

※検査時間は約5分です

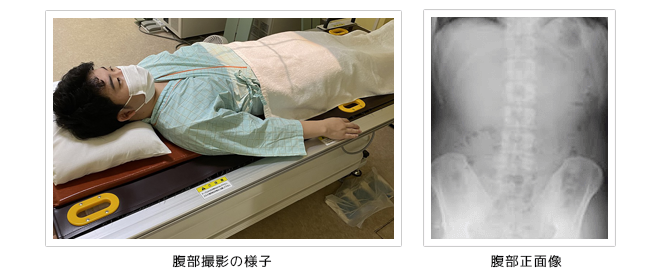

(ⅱ)腹部撮影

主に消化器、泌尿器等の疾患を観察するために行います。

腹部領域を広く描出するため、ほとんどの場合深呼気で撮影を行います。

目的に応じて立位や臥位で撮影します。

※検査時間は約5分です。

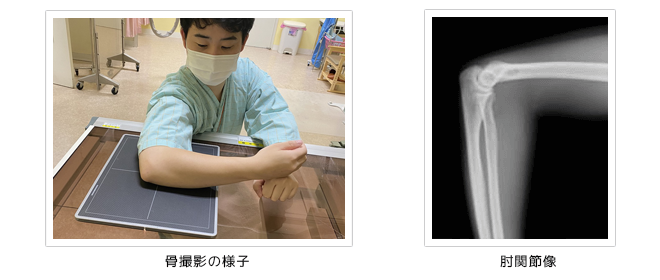

(ⅲ)骨系撮影

主に骨や関節の疾患を観察するために行います。

撮影部位によっては呼吸を停止していただく場合があります。

※検査時間は撮影部位によって異なりますが約5分~20分です。

3.一般撮影における注意事項

- 当院では確認のために患者さまをお呼びした後、直接患者さまにお名前と生年月日を言っていただいております。

- 撮影する部位に異物(金属・プラスチック・ネックレス・ボタン・ブラジャー等また湿布・エレキバン等)がある場合は、はずしていただきます。

- 妊娠、または妊娠の可能性のある方は、事前に担当者に必ず申し出てください。

- 目、耳等不自由な方、また立位が難しい患者さまは、予め医師にその旨を伝えてください。

CT検査

1.CT検査とは

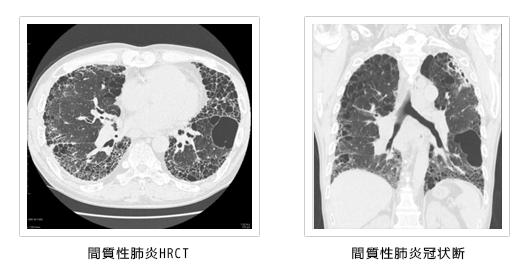

X線CT(Computed Tomography:コンピュータ断層撮影)検査は、X線を用いて、体の中の様子を輪切り状に画像化する検査です。 病気の診断、治療に不可欠な検査装置として広く普及しています。 当院では64列マルチディテクタCT(MDCT)(GE社製Revolution Maxima)が導入されています。

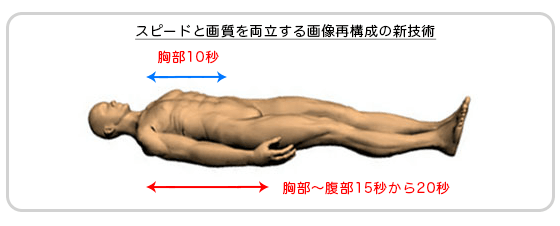

①胸部の検査では約10秒で撮影できます。 緊急検査や長時間の息止めが困難な呼吸器疾患及び、高齢の患者さまでは、通常の検査の1/2~1/4ほどの撮影時間で検査が可能です。

②体前面からのX線量を抑制し水晶体や甲状腺、乳腺といった放射線感受性の高い臓器の被ばく線量を低減することが可能です

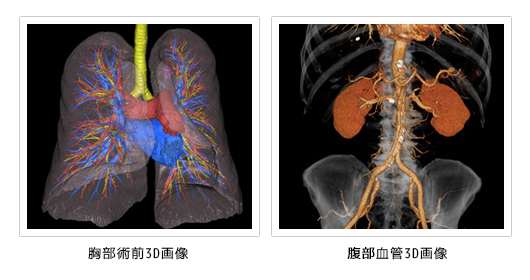

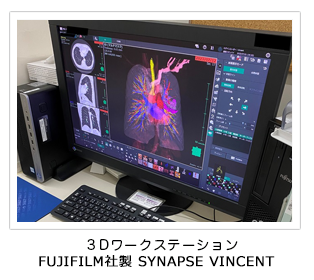

③広範囲の撮影が一度にでき、撮影した薄いスライス厚の画像データをもとに3Dワークステーションにより臓器や血管の三次元画像を作成できるので、病変のあらゆる角度からの診断が可能となります。

2.検査内容

CT装置の寝台の上に横になった後、装置の中に入っていき撮影します。

検査によっては10秒程度息を止めていただく場合があります。

検査時間は内容によって異なりますが、5分~15分程度かかります。

3.CT検査における注意事項

- 当院では確認のために患者さまをお呼びした後、直接患者さまにお名前と生年月日を言っていただいております。

- 撮影する部位に異物(金属・プラスチック・ネックレス・ボタン・ブラジャー等また湿布・エレキバン等)がある場合は、はずしていただきます。

- 妊娠、または妊娠の可能性のある方は、事前に担当者に必ず申し出てください。

- 目、耳等不自由な方、また立位が難しい患者さまは、予め医師にその旨を伝えてください。

造影検査を受けられる方へ

- 造影剤とは体内の情報を、よりわかりやすくするための薬です。

- 造影剤を投与すると、極めてまれに副作用が見られる場合があります。

- 喘息、腎障害、アレルギー等のある方は事前に医師に相談してください。

- 造影検査のときは、全て食事制限があります。午前中の検査については朝絶食、午後の検査については昼絶食です。水分(水、お茶のみ)について制限はありませんので、十分に摂って下さい。水分を制限すると逆に造影剤による副作用がおきやすくなります。

- 造影剤を使用しない検査においても、腹部・骨盤部を撮影する時は、造影検査同様に食事制限が必要な場合もあります。

- 検査の前に検査説明と問診を行い、承諾書にご署名いただきます。

- ビグアナイド系糖尿病用剤(塩酸メトホルミン,塩酸ブホルミン等)を服用されている方は、乳酸アシドーシスが現れるおそれがありますので、ビグアナイド系糖尿病用剤の投与を一時的に中止するなどの処置が必要な場合があります。

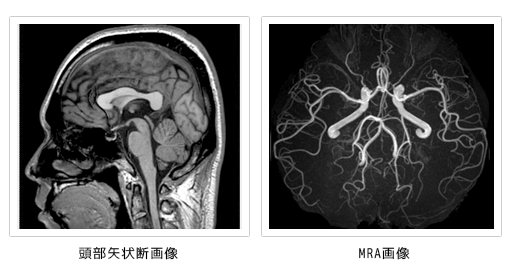

MRI検査

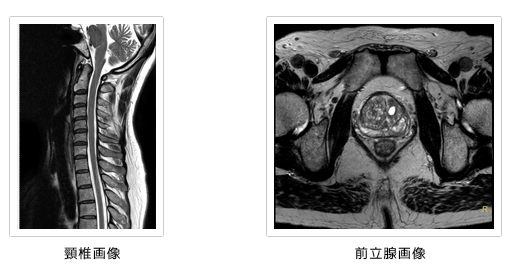

1.MRI検査とは

MRIとはMagnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像の略称です。

MRI検査では、強力な磁場と電波を用い体内の水や脂肪、血流等の情報を画像化し観察する検査です。

MRI検査は体内の臓器を様々な角度から観察することが可能です。

また、放射線を使用しない為、被ばくの心配がありません。

当院では平成28年4月に最新型の磁力3.0テスラ(30,000ガウス)のMRI(Philips社製Ingenia)に更新されました。 これまでの装置と比較して主な改良点は以下の通りです。

- 患者さまに入って頂く空間が広くなることで(開口径70cm)、閉鎖感の少ない検査環境をご提供します(閉所恐怖症患者さまへの対応)。

- 検査時間の短縮による患者さまへの負担を低減いたします。また、付随運動があり静止が困難な患者さまの撮影にも対応が一部可能となります(頭頚部・脊椎)。

- 静音技術が向上し、従来の3テスラ装置と比較して、状況により検査特有の音を減らして検査を行うこともできます。

- 高磁場装置による画質の向上が期待できます。微小病変及び皮質下構造の検出能も高く、多大な情報を取得することが可能であり、診断に最適な画像の供給ができます。

2.検査内容

MRI装置の寝台の上に横になった後、装置の中に入っていき撮影します。

検査によっては15秒~20秒程度息を止めていただく場合があります。

検査時間は検査内容によって異なりますが、20~50分程度かかります。

3.MRI検査における注意事項

当院では確認のために患者さまをお呼びした後、直接患者さまにお名前と生年月日を言っていただいております。

MRI検査では強力な磁石を用いて画像を得る検査ですので、検査を受けることができない方がいます。また検査室に持ち込めない物があります。

検査を受けられない方

心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、神経刺激装置、人工内耳、磁石を用いた義歯(磁石部分が脱着不能)を使用している人

検査ができない場合がある方

- 今までに手術を受け体内に心臓人工弁、脳血管クリップ、ステント、コイル、人工骨頭、人工関節等の金属類や、義足、義眼のある人

- 外傷等で体内に金属片や陶磁片が残存する人

- 閉所恐怖症の方や狭いところが苦手な方

- 腰痛等で長時間(20分以上)仰向けになれない人

- 現在妊娠中または妊娠の可能性のある人、避妊リングを入れている人

- イレズミやアートメイクしている人(やけどと変色の可能性があります)

- 磁石を用いた義歯を使用している人(磁石部分が義歯側にあり、脱着可能であれば問題ありません)

検査室に持ち込めない物

- 金属類:カギ、ヘアピン、メガネ、財布、ボールペン、ライター 等

- 装飾品:ネックレス、イヤリング、ピアス 等

- 精密機械類:時計、補聴器、ポケットベル、携帯電話 等

- その他:入れ歯、カード類、使い捨てカイロ、エレキバン、アルミニウムを使用している貼付剤(ニトロダーム、ニコチネルTTS、ノルスパンテープ 等)、置き針、金属製のもの、金属がついているもの、磁気を使用したもの、機能性肌着 等

造影検査を受けられる方へ

- 造影剤とは体内の情報を、よりわかりやすくするための薬です。

- 造影剤を投与すると、極めてまれに副作用が見られる場合があります。

- 喘息、腎障害、アレルギー等のある方は事前に医師に相談してください。

- 検査の前に検査説明と問診を行い、承諾書にご署名いただきます。

検査前の準備

- 検査の前に検査説明と問診を行い、MRI検査問診票を答えていただきます。

- 下着はファスナーやホックなどの金属のないものを着用してください。また、ヒートテック等の吸湿発熱素材を含む機能性肌着は火傷の恐れがあります。検査時は原則として検査着に着替えて頂きます。また、化粧(アイシャドウ、マスカラなど色の濃いもの、ラメ入り等)をしている方は、検査時には落として来てください。)

- 腹部・骨盤部検査の検査は絶食です。午前中の検査は朝食、午後の検査は昼食を抜いてください。

(肝臓、胆のう、膵臓等の検査では飲水もできません)

腹部以外の検査では絶食の必要はありません。 - 検査前にトイレに行っておいてください。

但し、骨盤部の検査の場合、検査前になるべく排尿しないようにお願いすることがあります。

(膀胱壁付近の病変の観察をしやすくするため) - 検査室内へは金属等を持ち込むことはできませんのでロッカーに置くか付添いの方に預けてください。

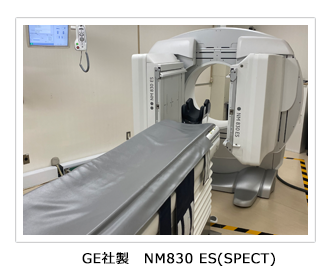

RI検査

1.RI検査とは

RI検査とは微量の放射性同位元素(ガンマ線を出す元素)を含む放射性医薬品を、注射などにより体の中に入れて、臓器や病変部に取り込まれた薬から放出されるガンマ線を専用のカメラで撮り、体の外からではわかりにくい臓器の機能や病気の状態を調べる検査です。

2.検査内容

撮影の前に放射性医薬品を体内に投与します。ほとんどの検査が静脈から注射します。

検査の性質上、放射性医薬品が目的の臓器に集まり、検査ができるまでに、数分から数日かかる場合もあります。

検査の時間まで待っていただいた後に検査用ベッドに寝ていただきます。

検査時間は検査内容によって異なりますが、20分~60分程度です。

また、午前と午後に分けて2回撮影することがあります。

3.当院で行っている主な検査

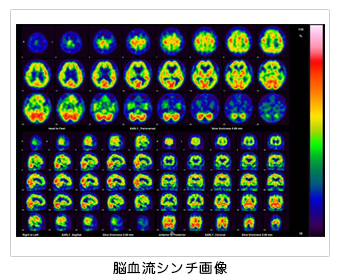

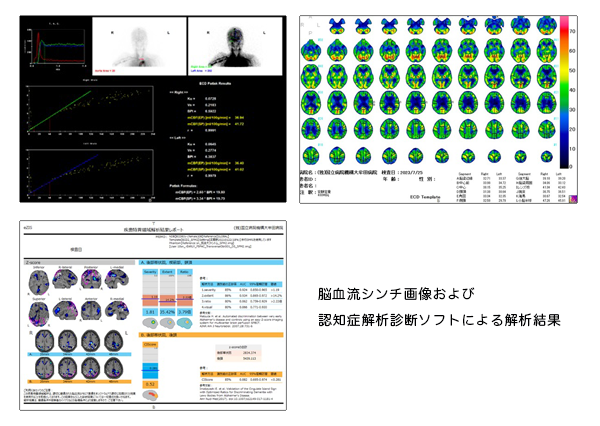

脳血流シンチ

放射性医薬品を静脈注射したのち検査をします。脳の断面像を3方向から作成し診断します。

また、脳を細分割した部分ごとの血流量を数値化して健常者と比較することによって脳血流低下部位を把握することができます。

脳血管障害、認知症、てんかんなどが対象です。特に最近では「物忘れ外来」の精密検査として行われています。

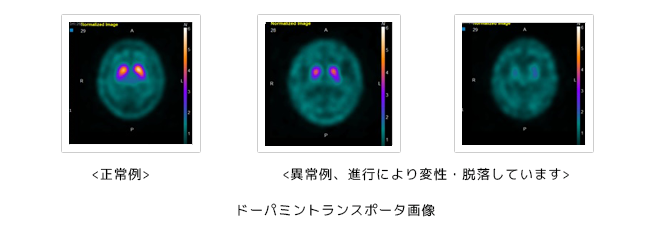

ドパミントランスポーターシンチ

脳内の黒質から線条体に向かう神経路(ドパミン神経)に存在するドパミン神経の変性・脱落の程度を評価する検査です。パーキンソン症候群やレビー小体型認知症の早期診断を担います。

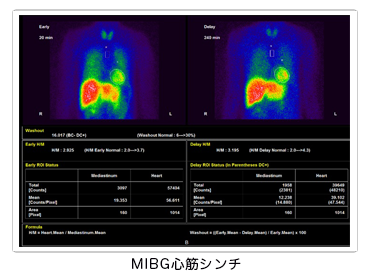

心筋シンチ

心筋シンチは目的によってRI薬品、検査手技が異なるいくつかの種類があります。

放射性医薬品を静脈注射して専用のカメラで検査することに関してはすべて同じです。 当院では主に心筋交感神経(MIBG)シンチを行っています。

- ※MIBGシンチ

- 交感神経異常の診断が目的で、特にパーキンソン病又はレビー小体型認知症の評価などにも利用されています。静注後の早期像と4時間後の後期像の2回の検査になります。(平成24年3月よりパーキンソン病又はレビー小体型認知症の診断のためのMIBGシンチグラフィの適応外使用が認められています)

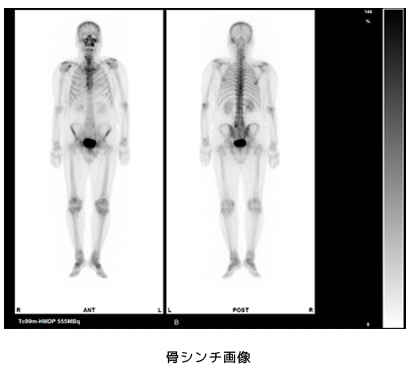

骨シンチ

放射性医薬品を静脈から注射し、2.5~4.0時間後に専用のガンマカメラで全身の骨の情報を収集します。

ガリウムシンチ

放射性医薬品を静脈から注射し、48~72時間後に専用のカメラで全身、場合によっては、CTのような横断像の情報を収集します。

目的は、炎症等の有無、程度等の診断です。

4.RI検査における注意事項

- 当院では確認のために患者さまをお呼びした後、直接患者さまにお名前と生年月日を言っていただいております。

- 検査に使う放射性医薬品の有効期限は極めて短いため、検査予定日の朝に病院に届いた薬をその日の内に使わなければなりません。検査に合わせて薬品を発注し、取り寄せています。

- 確実に来院できる日に予約をお願いします。都合が悪くなりましたら、すぐに外来に連絡をお願いします。

- 検査内容により検査前に絶食、排尿、排便をしていただくことがありますので検査予約時にご確認ください。

X線TV検査

1.X線TV検査とは

X線TV検査とは、X線を出しながらリアルタイムにX線透視像を観察することができ、必要に応じて撮影を行う検査です。

2.検査内容

当院では、主に内視鏡検査、嚥下造影検査を行っています。 内視鏡検査では、細いファイバースコープを通して目的部位の精密検査を行います。 また、嚥下造影検査では造影剤の含まれた食べ物や飲み物を食べてもらい、その様子を観察し、診断を行います。

3.X線TV検査における注意事項

- 当院では確認のために患者さまをお呼びした後、直接患者さまにお名前を言っていただいております。

- 撮影する部位に異物(金属・プラスチック・ネックレス・ボタン・ブラジャー等また湿布、エレキバン等)がある場合は、はずしていただきます。

- 妊娠、または妊娠の可能性のある方は、事前に担当者へ必ず申し出てください。

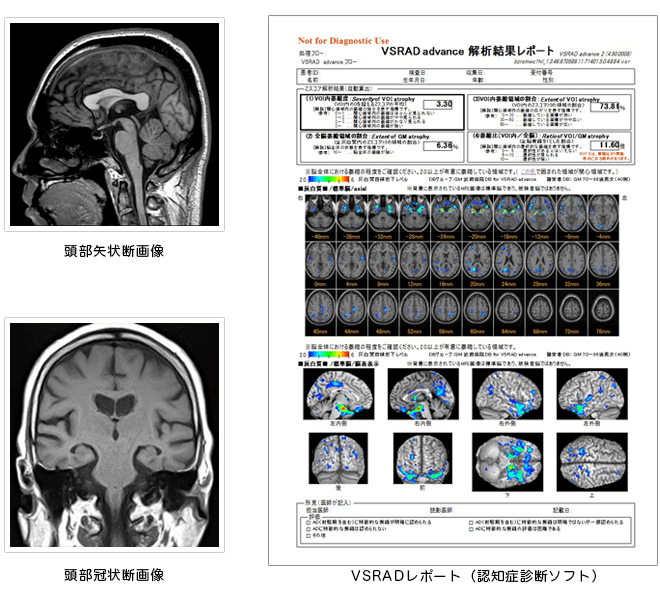

物忘れ外来でのMRI検査

当院では物忘れ外来を行っていますが、その際頭部MRI撮影も行っております。

撮影は約30分で、仰臥位で休んでもらいます。

磁場の中での検査ですので、ペースメーカーや体内に強磁性体がある方は検査できません。

また、検査室内には精密機械や磁気カード、磁性体製品等は持ち込めませんので注意してください。頭部MRI検査を行うことにより、認知症の程度が数値と画像で判り、脳の状態(萎縮の程度)が判ります。

当院では、埼玉医科大学国際医療センター核医学科教授、松田博史先生監修のソフトウェア〔VSRAD Advance2〕を診断支援として使用させていただいています。

物忘れ外来でのRI検査

物忘れ外来の検査後に、後日RI検査を追加する場合があります。 脳の血流状態をみる脳血流シンチや、交感神経の異常をみるMIBG心筋シンチがこれにあたります。 脳血流シンチは静脈から放射性医薬品を注射し、専用のカメラで30分程度撮影します。 MIBG心筋シンチは静脈から放射性医薬品を注射し、20分後に専用のカメラで3分間撮影します。 4時間後にも3分間の撮影を行います。 食事や水分等の制限は有りませんが、検査結果に影響が出ますので時間厳守でお願いします。

当院では、埼玉医科大学国際医療センター核医学科教授、松田博史先生監修のソフトウェア〔e-ZIS(SPECT) Ver.4.0〕を診断支援として使用させていただいています。

医師紹介

- 熊副 洋幸(放射線科医長)

-

- 日本医学放射線学会放射線診断専門医

- 宮本 晃多(放射線科医師)

-

- 日本医学放射線学会放射線診断専門医

- 日本核医学会核医学専門医

- 日本核医学会PET核医学認定医

資格

- 第一種放射線取扱主任者(3名)

- 第一種作業環境測定士(2名)

- 第二種作業環境測定士(1名)

- 衛生工学衛生管理者(2名)

- エックス線作業主任者(2名)

- ガンマ線透過写真作業主任者(2名)

- X線CT認定技師(3名)

- 救急認定技師(3名)

- 放射線治療専門技師(1名)

- 画像等手術支援認定技師(1名)

- Ai認定診療放射線技師(1名)

- 放射線管理士(3名)

- 臨床実習指導教員(2名)

- 診療放射線技師実習施設指導者(1名)

施設認定

臨床実習指導施設